De nombreux Américains se sont opposés à la guerre de 1812

Share

Share

Lorsque les États-Unis ont déclaré la guerre à la Grande-Bretagne en juin 1812, le vote sur la déclaration de guerre au Congrès était le vote le plus proche de toute déclaration officielle de guerre dans l'histoire du pays ou depuis. Seuls 81% des républicains des deux chambres ont voté pour la guerre, et aucun des fédéralistes ne l'a fait. Le vote serré reflète à quel point la guerre a été impopulaire pour de larges segments du public américain.

L'opposition à la guerre de 1812 a éclaté dans des émeutes à l'est, en particulier à Baltimore et à New York. Les raisons de cette opposition avaient beaucoup à voir avec la nouveauté du pays et son inexpérience de la politique mondiale; et les motifs désordonnés et peu clairs de la guerre.

Motifs de guerre peu clairs

Les causes officielles de la guerre évoquées dans la déclaration étaient que les Britanniques réprimaient le commerce international et faisaient pression sur les marins. Au cours de la première décennie du XIXe siècle, le gouvernement britannique combat les incursions de Napoléon Bonaparte (1769-1821) et, pour compléter ses ressources, il saisit des cargaisons et impressionne plus de 6000 marins de navires marchands américains.

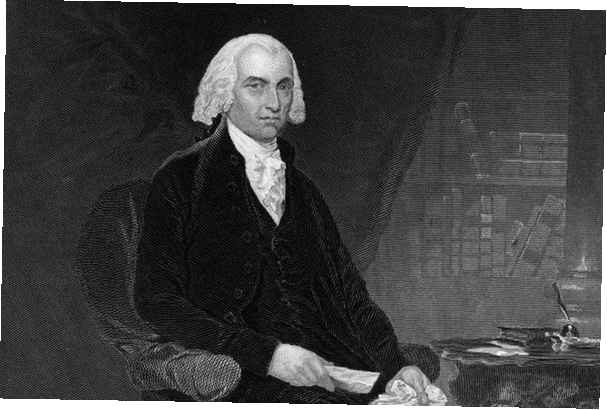

Les tentatives politiques pour résoudre la situation ont été rejetées, en partie à cause d'envoyés incompétents et d'échecs des tentatives d'embargo. En 1812, le président James Madison (1810-1814) et son parti républicain décidèrent que seule la guerre résoudrait la situation. Certains républicains ont vu la guerre comme une deuxième guerre d'indépendance contre les Britanniques; mais d'autres pensaient que s'engager dans une guerre impopulaire créerait une vague fédéraliste. Les fédéralistes se sont opposés à la guerre, la jugeant injuste et immorale, et défendant la paix, la neutralité et le libre-échange.

En fin de compte, les embargos ont été préjudiciables aux entreprises de l'est, plus qu'en Europe, et en revanche, les républicains de l'ouest ont vu la guerre comme une occasion d'acquérir le Canada ou des parties de celui-ci..

Le rôle des journaux

Les journaux du nord-est dénonçaient régulièrement Madison comme corrompue et vénale, en particulier après mars 1812, lorsque le scandale John Henry (1776-1853) éclata, lorsqu'il fut découvert que Madison avait payé à l'espion britannique 50000 $ pour des informations sur les fédéralistes qui ne pouvaient jamais être prouvées. De plus, les fédéralistes soupçonnaient fortement Madison et ses alliés politiques de vouloir faire la guerre à la Grande-Bretagne pour rapprocher les États-Unis de la France de Napoléon Bonaparte..

Les journaux de l'autre côté de l'argument ont fait valoir que les fédéralistes étaient un "parti anglais" aux États-Unis qui voulaient scinder la nation et la ramener en quelque sorte à la domination britannique. Le débat sur la guerre, même après sa déclaration, a dominé l'été 1812. Lors d'un rassemblement public pour le 4 juillet dans le New Hampshire, le jeune procureur de la Nouvelle-Angleterre, Daniel Webster (1782-1852), prononça un discours qui fut rapidement imprimé et distribué.

Webster, qui n'avait pas encore posé sa candidature à des fonctions publiques, a dénoncé la guerre, mais a fait valoir un point juridique: "C'est maintenant la loi du pays, et en tant que telle, nous sommes tenus de la considérer."

Opposition au gouvernement de l'État

Au niveau des États, les gouvernements craignaient que les États-Unis ne soient pas préparés militairement à une guerre totale. L'armée était trop petite et les États craignaient que leur milice d'État ne soit utilisée pour renforcer les forces régulières. Au début de la guerre, les gouverneurs du Connecticut, du Rhode Island et du Massachusetts ont refusé de se conformer à la demande fédérale de troupes de milice. Ils ont fait valoir que le président américain ne pouvait réquisitionner la milice d'État que pour défendre la nation en cas d'invasion, et qu'aucune invasion du pays n'était imminente..

La législature de l'État du New Jersey a adopté une résolution condamnant la déclaration de guerre, la qualifiant d '"inopportune, inopportune et dangereusement impolitique, sacrifiant à la fois d'innombrables bénédictions". La législature de Pennsylvanie a adopté l'approche inverse et a adopté une résolution condamnant les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre qui s'opposaient à l'effort de guerre.

D'autres gouvernements d'État ont publié des résolutions prenant parti. Et il est clair qu'à l'été 1812, les États-Unis allaient faire la guerre malgré une grande scission dans le pays.

Opposition à Baltimore

À Baltimore, un port maritime florissant au début de la guerre, l'opinion publique avait généralement tendance à favoriser la déclaration de guerre. En fait, des corsaires de Baltimore mettaient déjà les voiles pour attaquer les navires britanniques à l'été 1812, et la ville deviendrait finalement, deux ans plus tard, le centre d'une attaque britannique.

Le 20 juin 1812, deux jours après la déclaration de guerre, un journal de Baltimore, le «Federal Republican», publia un éditorial boursouflé dénonçant la guerre et l'administration Madison. L'article a mis en colère de nombreux citoyens de la ville et deux jours plus tard, le 22 juin, une foule est descendue sur le bureau du journal et a détruit sa presse à imprimer..

L'éditeur du républicain fédéral, Alexander C. Hanson (1786-1819), a fui la ville pour Rockville, Maryland. Mais Hanson était déterminé à revenir et à continuer de publier ses attaques contre le gouvernement fédéral.

Émeutes à Baltimore

Avec un groupe de partisans, dont deux vétérans notables de la guerre révolutionnaire, James Lingan (1751-1812) et le général Henry "Light Horse Harry" Lee (1756-1818 et le père de Robert E. Lee), Hanson est revenu à Baltimore un mois plus tard, le 26 juillet 1812. Hanson et ses associés emménagent dans une maison en briques de la ville. Les hommes étaient armés et ils ont essentiellement fortifié la maison, s'attendant pleinement à une autre visite d'une foule en colère.

Un groupe de garçons s'est rassemblé devant la maison, criant des railleries et lançant des pierres. Des fusils, vraisemblablement chargés de cartouches vierges, ont été tirés d'un étage supérieur de la maison pour disperser la foule croissante à l'extérieur. Le jet de pierre est devenu plus intense et les fenêtres de la maison ont été brisées.

Les hommes de la maison ont commencé à tirer à balles réelles et plusieurs personnes dans la rue ont été blessées. Un médecin local a été tué par une balle de mousquet. La foule a été conduite à une frénésie. Répondant à la scène, les autorités ont négocié la remise des hommes dans la maison. Une vingtaine d'hommes ont été escortés à la prison locale, où ils ont été hébergés pour leur propre protection.

Lynch Mob

Une foule rassemblée à l'extérieur de la prison dans la nuit du 28 juillet 1812, est entrée de force et a attaqué les prisonniers. La plupart des hommes ont été sévèrement battus et Lingan a été tué, apparemment en étant frappé à la tête avec un marteau.

Le général Lee a été battu de façon insensée et ses blessures ont probablement contribué à sa mort plusieurs années plus tard. Hanson, l'éditeur du Federal Republican, a survécu, mais a également été sévèrement battu. L'un des associés de Hanson, John Thomson, a été battu par la foule, traîné dans les rues, goudronné et à plumes, mais a survécu en feignant la mort.

Des comptes rendus effroyables de l'émeute de Baltimore ont été publiés dans des journaux américains. Les gens ont été particulièrement choqués par le meurtre de James Lingam, qui avait été blessé alors qu'il était officier pendant la guerre révolutionnaire et qui était un ami de George Washington.

Après l'émeute, les tempéraments se sont refroidis à Baltimore. Alexander Hanson a déménagé à Georgetown, à la périphérie de Washington, D.C., où il a continué à publier un journal dénonçant la guerre et se moquant du gouvernement.

Fin de la guerre

L'opposition à la guerre s'est poursuivie dans certaines parties du pays. Mais au fil du temps, le débat s'est calmé et des préoccupations plus patriotiques et un désir de vaincre les Britanniques ont pris le pas.

À la fin de la guerre, Albert Gallatin (1761-1849), le secrétaire au Trésor de la nation, a exprimé la conviction que la guerre avait unifié la nation de nombreuses manières et avait diminué l'attention portée aux intérêts purement locaux ou régionaux. Du peuple américain à la fin de la guerre, Gallatin a écrit:

"Ce sont plus d'Américains; ils se sentent et agissent davantage en tant que nation; et j'espère que la permanence de l'Union sera ainsi mieux assurée."

Les différences régionales, bien sûr, resteraient une partie permanente de la vie américaine. Avant la fin officielle de la guerre, les législateurs des États de la Nouvelle-Angleterre se sont réunis à la Convention de Hartford et ont plaidé pour des changements dans la Constitution des États-Unis..

Les membres de la Convention de Hartford étaient essentiellement des fédéralistes qui s'étaient opposés à la guerre. Certains d'entre eux ont soutenu que les États qui n'avaient pas voulu la guerre devraient se séparer du gouvernement fédéral. Le discours sur la sécession, plus de quatre décennies avant la guerre civile, n'a conduit à aucune action substantielle. La fin officielle de la guerre de 1812 avec le traité de Gand s'est produite et les idées de la Convention de Hartford se sont estompées.

Des événements ultérieurs, des événements tels que la crise de nullification, les débats prolongés sur l'esclavage en Amérique, la crise de la sécession et la guerre civile ont toujours indiqué des divisions régionales dans la nation. Mais le point plus large de Gallatin, à savoir que le débat sur la guerre a finalement lié le pays, avait une certaine validité.

Sources et lectures complémentaires

- Bukovansky, Mlada. "Identité américaine et droits neutres de l'indépendance à la guerre de 1812." Organisation internationale 51,2 (1997): 209-43. P

- Gilje, Paul A. «Les émeutes de Baltimore de 1812 et la rupture de la tradition de la foule anglo-américaine». Journal d'histoire sociale 13,4 (1980): 547-64.

- Hickey, Donald R. «La guerre de 1812: un conflit oublié», édition du bicentenaire. Urbana: The University of Illinois Press, 2012.

- Morison, Samuel Eliot. "L'affaire Henry-Crillon de 1812." Actes de la Massachusetts Historical Society 69 (1947): 207-31.

- Strum, Harvey. "Les fédéralistes de New York et l'opposition à la guerre de 1812." Affaires internationales 142,3 (1980): 169-87.

- Taylor, Alan. "La guerre civile de 1812: citoyens américains, sujets britanniques, rebelles irlandais et alliés indiens. New York: Alfred A. Knopf, 2010.