Introduction à la sociologie de la connaissance

Share

Share

La sociologie de la connaissance est un sous-domaine de la discipline de la sociologie dans lequel les chercheurs et les théoriciens se concentrent sur la connaissance et le savoir en tant que processus socialement fondés, et comment, par conséquent, la connaissance est considérée comme une production sociale. Compte tenu de cette compréhension, la connaissance et la connaissance sont contextuelles, façonnées par l'interaction entre les personnes, et fondamentalement façonnées par sa situation sociale dans la société, en termes de race, de classe, de sexe, de sexualité, de nationalité, de culture, de religion, etc. - ce à quoi les sociologues se réfèrent comme «positionnalité», et les idéologies qui encadrent sa vie.

Impact des institutions sociales

En tant qu'activités socialement situées, la connaissance et la connaissance sont rendues possibles par et façonnées par l'organisation sociale d'une communauté ou d'une société. Les institutions sociales, comme l'éducation, la famille, la religion, les médias et les établissements scientifiques et médicaux, jouent un rôle fondamental dans la production de connaissances. Les connaissances produites institutionnellement ont tendance à être plus valorisées dans la société que les connaissances populaires, ce qui signifie qu'il existe des hiérarchies de connaissances dans lesquelles les connaissances et les modes de connaissance de certains sont considérés comme plus précis et valables que d'autres. Ces distinctions ont souvent à voir avec le discours, ou les façons de parler et d'écrire qui sont utilisées pour exprimer ses connaissances. Pour cette raison, la connaissance et le pouvoir sont considérés comme intimement liés, car il y a du pouvoir dans le processus de création de connaissances, du pouvoir dans la hiérarchie des connaissances, et surtout, du pouvoir de créer des connaissances sur les autres et leurs communautés. Dans ce contexte, toutes les connaissances sont politiques et les processus de formation des connaissances et de connaissance ont des implications radicales de diverses manières.

Domaines de recherche importants

Les sujets de recherche en sociologie de la connaissance comprennent et ne sont pas limités à:

- Les processus par lesquels les gens apprennent à connaître le monde et les implications de ces processus

- Le rôle de l'économie et des biens de consommation dans la formation de la connaissance

- Les effets du type de média ou du mode de communication sur la production, la diffusion et la connaissance des connaissances

- Les implications politiques, économiques, sociales et environnementales des hiérarchies de connaissances et de connaissances

- La relation entre le pouvoir, la connaissance, l'inégalité et l'injustice (c'est-à-dire le racisme, le sexisme, l'homophobie, l'ethnocentrisme, la xénophobie, etc.)

- Formation et diffusion de connaissances populaires non institutionnellement encadrées

- Le pouvoir politique du bon sens et les liens entre la connaissance et l'ordre social

- Les liens entre la connaissance et les mouvements sociaux pour le changement

Influences théoriques

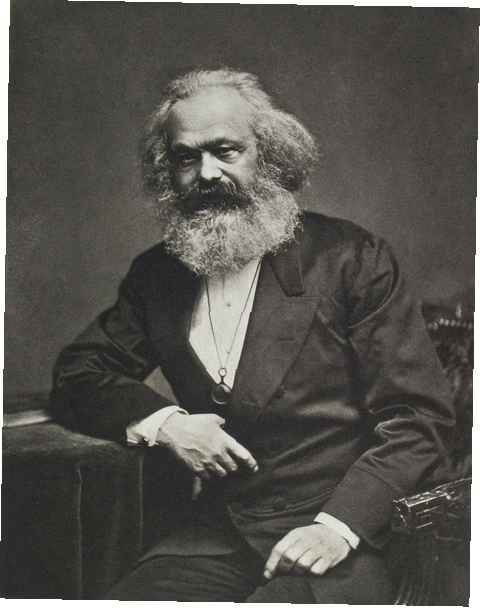

L'intérêt pour la fonction sociale et les implications de la connaissance et du savoir existe dans les premiers travaux théoriques de Karl Marx, Max Weber et Émile Durkheim, ainsi que dans de nombreux autres philosophes et chercheurs du monde entier, mais le sous-domaine a commencé à se figer comme comme après Karl Mannheim, un sociologue hongrois, publié Idéologie et utopie en 1936. Mannheim a systématiquement détruit l'idée de la connaissance académique objective et avancé l'idée que le point de vue intellectuel est intrinsèquement lié à sa position sociale. Il a soutenu que la vérité est quelque chose qui n'existe que relationnellement, parce que la pensée se produit dans un contexte social et est ancrée dans les valeurs et la position sociale du sujet pensant. Il a écrit: «La tâche de l'étude de l'idéologie, qui essaie de se libérer des jugements de valeur, est de comprendre l'étroitesse de chaque point de vue individuel et l'interaction entre ces attitudes distinctives dans le processus social global.» En déclarant clairement ces observations, Mannheim a stimulé un siècle de théorisation et de recherche dans ce sens, et a effectivement fondé la sociologie de la connaissance.

Écrivant simultanément, le journaliste et activiste politique Antonio Gramsci a apporté des contributions très importantes au sous-domaine. Des intellectuels et de leur rôle dans la reproduction du pouvoir et de la domination de la classe dirigeante, Gramsci a soutenu que les revendications d'objectivité sont des revendications politiquement chargées et que les intellectuels, bien que généralement considérés comme des penseurs autonomes, ont produit des connaissances reflétant leurs positions de classe. Étant donné que la plupart venaient de la classe dirigeante ou aspiraient à celle-ci, Gramsci considérait les intellectuels comme la clé du maintien de la domination par les idées et le bon sens, et écrivait: «Les intellectuels sont les« députés »du groupe dominant exerçant les fonctions subalternes d'hégémonie sociale et de politique. gouvernement."

Le théoricien social français Michel Foucault a apporté une contribution significative à la sociologie de la connaissance à la fin du XXe siècle. Une grande partie de ses écrits se sont concentrés sur le rôle des institutions, comme la médecine et la prison, dans la production de connaissances sur les personnes, en particulier celles considérées comme «déviantes». Foucault a théorisé la façon dont les institutions produisent des discours qui sont utilisés pour créer des catégories de sujets et d'objets qui placent les personnes dans un hierarchie sociale. Ces catégories et les hiérarchies qu'elles composent émergent et reproduisent les structures sociales du pouvoir. Il a affirmé que représenter les autres par la création de catégories est une forme de pouvoir. Foucault a soutenu qu'aucune connaissance n'est neutre, tout est lié au pouvoir et est donc politique.

En 1978, Edward Said, théoricien critique palestinien américain et universitaire postcolonial, a publié orientalisme. Ce livre traite des relations entre l'institution universitaire et la dynamique du pouvoir du colonialisme, de l'identité et du racisme. Said a utilisé des textes historiques, des lettres et des comptes rendus d'actualités de membres des empires occidentaux pour montrer comment ils ont effectivement créé «l'Orient» comme catégorie de connaissances. Il a défini «l'orientalisme», ou la pratique de l'étude de «l'Orient», comme «l'institution corporative pour traiter avec l'Orient - le traiter en faisant des déclarations à son sujet, en autorisant sa vision, en le décrivant, en l'enseignant, en le réglant , statuant sur lui: en bref, l'orientalisme en tant que style occidental pour dominer, restructurer et avoir autorité sur l'Orient. "Said a fait valoir que l'orientalisme et le concept de" l'Orient "étaient fondamentaux pour la création d'un sujet et d'une identité occidentaux, juxtaposé à l'autre oriental, qui était décrit comme supérieur en intellect, en modes de vie, en organisation sociale, et donc, en droit de gouverner et en ressources. Ce travail a souligné les structures de pouvoir qui façonnent et sont reproduites par la connaissance et est encore largement enseigné et applicable dans la compréhension des relations entre l'Est et l'Ouest mondiaux et le Nord et le Sud aujourd'hui.

Marcel Mauss, Max Scheler, Alfred Schütz, Edmund Husserl, Robert K. Merton et Peter L. Berger et Thomas Luckmann sont d'autres chercheurs influents dans l'histoire de la sociologie de la connaissance.La construction sociale de la réalité).

Œuvres contemporaines notables

- Patricia Hill Collins, «Apprendre de l'extérieur: la signification sociologique de la pensée féministe noire.» Problèmes sociaux, 33 (6): 14-32; Pensée féministe noire: connaissance, conscience et politique d'autonomisation. Routledge, 1990

- Chandra Mohanty, «Sous les yeux occidentaux: érudition féministe et discours coloniaux». Pp. 17-42 pouces Féminisme sans frontières: théorie de la décolonisation, pratique de la solidarité. Duke University Press, 2003.

- Ann Swidler et Jorge Arditi. 1994. «La nouvelle sociologie du savoir». Revue annuelle de sociologie, 20: 305-329.