Introduction à la coutume de Sati

Share

Share

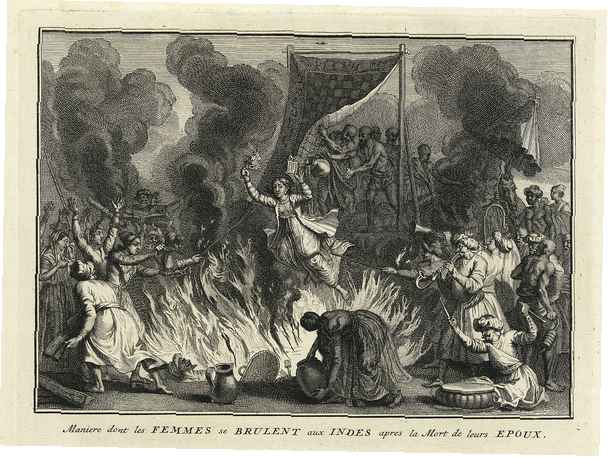

Sati ou suttee est l'ancienne pratique indienne et népalaise de brûler une veuve sur le bûcher funéraire de son mari ou de l'enterrer vivante dans sa tombe. Cette pratique est associée aux traditions hindoues. Le nom vient de la déesse Sati, épouse de Shiva, qui s'est brûlée pour protester contre les mauvais traitements infligés par son père à son mari. Le terme "sati" peut également s'appliquer à la veuve qui commet l'acte. Le mot "sati" vient du participe féminin présent du mot sanskrit asti, ce qui signifie "elle est vraie / pure". Bien qu'il ait été le plus courant en Inde et au Népal, des exemples se sont produits dans d'autres traditions d'aussi loin que la Russie, le Vietnam et les Fidji..

Prononciation: "suh-TEE" ou "SUHT-ee"

Orthographes alternatifs: suttee

Vu comme une bonne finale à un mariage

Selon la coutume, le sati hindou était censé être volontaire, et souvent il était considéré comme la conclusion appropriée d'un mariage. C'était considéré comme l'acte de signature d'une épouse dévouée, qui voudrait suivre son mari dans l'au-delà. Cependant, il existe de nombreux récits de femmes qui ont été forcées de suivre le rite. Ils peuvent avoir été drogués, jetés au feu ou attachés avant d'être placés sur le bûcher ou dans la tombe.

En outre, la forte pression sociétale a été exercée sur les femmes pour qu'elles acceptent le sati, en particulier si elles n'avaient pas d'enfants survivants pour les soutenir. Une veuve n'avait aucun statut social dans la société traditionnelle et était considérée comme un frein aux ressources. Il était presque inconnu pour une femme de se remarier après la mort de son mari, de sorte que même les très jeunes veuves devaient se suicider.

Histoire de Sati

Sati apparaît pour la première fois dans les archives historiques sous le règne de l'Empire Gupta, v. 320 à 550 CE. Ainsi, il peut s'agir d'une innovation relativement récente dans la très longue histoire de l'hindouisme. Pendant la période Gupta, des incidents de sati ont commencé à être enregistrés avec des pierres commémoratives inscrites, d'abord au Népal en 464 EC, puis au Madhya Pradesh à partir de 510 EC. La pratique s'est répandue au Rajasthan, où elle s'est produite le plus souvent au cours des siècles.

Initialement, sati semble avoir été limité aux familles royales et nobles de la caste Kshatriya (guerriers et princes). Progressivement, cependant, il s'infiltra dans les castes inférieures. Certaines régions comme le Cachemire sont devenues particulièrement connues pour la prévalence du sati parmi les personnes de toutes les classes et stations de la vie. Il semble avoir vraiment décollé entre les années 1200 et 1600 CE.

Alors que les routes commerciales de l'océan Indien amenaient l'hindouisme en Asie du Sud-Est, la pratique du sati s'est également déplacée vers de nouvelles terres au cours des années 1200 à 1400. Un missionnaire et voyageur italien a rapporté que les veuves du royaume Champa de ce qui est maintenant le Vietnam pratiquaient le sati au début des années 1300. D'autres voyageurs médiévaux ont trouvé la coutume au Cambodge, en Birmanie, aux Philippines et dans certaines parties de ce qui est aujourd'hui l'Indonésie, en particulier sur les îles de Bali, Java et Sumatra. Au Sri Lanka, fait intéressant, le sati n'était pratiqué que par les reines; on ne s'attendait pas à ce que les femmes ordinaires rejoignent leur mari dans la mort.

L'interdiction de Sati

Sous la domination des empereurs musulmans moghols, sati a été interdit plus d'une fois. Akbar le Grand a interdit la pratique pour la première fois vers l'an 1500; Aurangzeb a essayé de mettre fin à nouveau en 1663, après un voyage au Cachemire où il en a été témoin.

Pendant la période coloniale européenne, la Grande-Bretagne, la France et les Portugais ont tous tenté d'éliminer la pratique du sati. Le Portugal l'a interdit à Goa dès 1515. La British East India Company n'a interdit le sati dans la ville de Calcutta qu'en 1798. Pour éviter les troubles, le BEIC ne permettait pas à l'époque aux missionnaires chrétiens de travailler sur ses territoires en Inde. . Cependant, la question du sati est devenue un point de ralliement pour les chrétiens britanniques, qui ont poussé la législation à la Chambre des communes en 1813 pour permettre au travail missionnaire en Inde spécifiquement de mettre fin aux pratiques comme le sati.

En 1850, les attitudes coloniales britanniques contre sati s'étaient durcies. Des responsables comme Sir Charles Napier ont menacé de pendre pour assassiner tout prêtre hindou qui a préconisé ou présidé à brûler une veuve. Les autorités britanniques ont exercé une pression intense sur les dirigeants des États princiers pour interdire également le sati. En 1861, la reine Victoria a publié une proclamation interdisant sati dans tout son domaine en Inde. Le Népal l'a officiellement interdit en 1920.

Loi sur la prévention de Sati

Aujourd'hui, l'Inde Loi sur la prévention de Sati (1987) rend illégal de contraindre ou d'encourager quiconque à commettre sati. Forcer quelqu'un à commettre un sati peut être puni de mort. Néanmoins, un petit nombre de veuves choisissent toujours de rejoindre leur mari dans la mort; au moins quatre cas ont été enregistrés entre 2000 et 2015.

Exemples

"En 1987, un homme Rajput a été arrêté après la mort de sa belle-fille, Roop Kunwar, qui n'avait que 18 ans."